Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit Pulau Kelapa dengan semburat jingga keemasan. Di tepi dermaga kayu yang sederhana, Sagara Ahmad—atau biasa dipanggil Saga—duduk termenung, kakinya menggantung di atas air laut yang tenang. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma asin yang sudah akrab di hidungnya sejak kecil.

“Saga! Ayahmu sudah siap berangkat!” seru seorang laki-laki paruh baya dari kejauhan. Itu adalah Bapak Zaelani, seorang nelayan tangguh yang setiap hari mengarungi lautan demi menghidupi keluarganya.

Saga bangkit, menepuk celana pendeknya yang berdebu. “Baik, Pak!” Ia melangkah cepat menuju perahu kecil yang sudah siap berlayar.

Namun sebelum sempat menaiki perahu, suara yang tak asing lagi menyelusup ke telinganya. “Hei, anak nelayan miskin! Jangan sampai perahumu tenggelam nanti!”

Saga menoleh dan mendapati Iqbal, anak seorang saudagar kaya di Pulau Kelapa, bersama dua orang temannya yang selalu mengikutinya ke mana pun. Mereka tertawa sinis, mengejek tanpa rasa belas kasihan.

Saga hanya menghela napas, menahan amarah. Bukan pertama kalinya ia menerima perlakuan seperti ini dari Iqbal. Sejak kecil, mereka sering berselisih. Bukan karena Saga memulai, tapi karena Iqbal selalu iri padanya. Meski hidup sederhana, Saga selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya, berbeda dengan Iqbal yang kesepian meski memiliki segalanya.

“Ayo, Saga. Biarkan saja mereka,” suara lembut Fatimah menenangkannya. Gadis itu adalah teman masa kecilnya, seseorang yang selalu ada di sisinya. Di sampingnya berdiri Rahman, yang akrab dipanggil Gusdur, sahabat setianya.

“Kalau saja dia mau merasakan sekali saja hidup sebagai nelayan, mungkin dia nggak akan sombong begitu,” gumam Rahman sambil melipat tangannya di dada.

Saga tersenyum kecil. “Sudahlah, yang penting kita tetap jadi diri kita sendiri.”

Tak ingin membuang waktu, ia segera naik ke perahu bersama ayahnya. Malam ini, mereka akan pergi memancing di perairan dekat Pulau Sebaru. Lokasinya cukup jauh, tapi hasil tangkapannya selalu memuaskan.

Namun, mereka tak pernah menyangka bahwa perjalanan ini akan menjadi awal dari petualangan yang mengubah takdir Saga selamanya.

Di tengah lautan yang gelap, tiba-tiba badai datang tanpa peringatan. Ombak menggila, menghantam perahu kecil mereka hingga oleng. Saga berusaha keras mempertahankan keseimbangannya, tapi angin kencang membuat segalanya kacau.

“Saga! Pegang tali ini!” teriak ayahnya di tengah deru ombak.

Tapi terlambat.

Sebuah gelombang besar menghantam perahu, membuatnya terlempar ke laut. Saga hanya sempat mendengar teriakan ayahnya sebelum kesadarannya menghilang, tenggelam dalam kegelapan samudra.

Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di tempat yang sama. Ia terbaring di tepi pantai dengan tubuh lemah, pasir putih menyelimuti sebagian wajahnya. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh dari sekadar terdampar di pantai asing ini.

Sesaat sebelum ia benar-benar kehilangan kesadaran, sinar keemasan turun dari langit dan menyelimuti tubuhnya. Cahaya itu terasa hangat, mengalir ke seluruh nadinya, seolah mengisi dirinya dengan sesuatu yang tidak ia pahami.

Di kejauhan, di atas sebuah kapal layar besar yang berlabuh tak jauh dari pantai, seorang pria setengah baya menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak. Ia adalah Sulaiman, juru mudi kapal perang milik Kesultanan Demak.

“Apa yang baru saja terjadi?” gumamnya dalam hati.

Tanpa berpikir panjang, Sulaiman turun dari kapal dan bergegas ke sumber cahaya itu. Sesampainya di sana, ia menemukan seorang pemuda tergeletak tak sadarkan diri di pasir.

Ia berjongkok, menepuk pipi pemuda itu dengan lembut. “Nak, kau baik-baik saja?”

Saga membuka matanya perlahan, pandangannya masih buram. Kepalanya berdenyut hebat, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikirannya. Ia mengerang pelan dan mencoba duduk, tetapi tubuhnya terasa sangat lemah.

Sulaiman memperhatikannya dengan saksama. “Siapa namamu? Dari mana asalmu?”

Saga mengerjap, mencoba mengingat sesuatu—apa saja. Tapi kepalanya kosong.

“Aku… aku tidak tahu…” gumamnya lirih. “Aku lupa…”

Sulaiman mengerutkan kening. “Lupa? Kau bahkan tidak ingat namamu?”

Saga menatap pasir di bawahnya, kebingungan. Namun, di dalam benaknya yang kacau, sebuah pertanyaan muncul begitu saja.

Di mana aku sekarang?

Ia menatap pria di depannya, memperhatikan pakaiannya yang tampak asing. Potongan kainnya berbeda, warnanya lebih kusam, dan desainnya seperti pakaian dari masa lalu.

Apakah ini masih tahun 1997? pikirnya dalam hati.

Sulaiman menatap pemuda itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang aneh dari caranya berbicara, dari ekspresi kebingungannya. Seolah ia berasal dari tempat—atau bahkan waktu—yang berbeda.

Dalam kondisi masih lemas, Saga dibantu naik ke atas kapal oleh Sulaiman dan beberapa awak kapal lainnya. Selama perjalanan menuju desa Tanjung Pasir, ia dirawat dengan baik oleh Sulaiman dan anak buahnya. Mereka memberikan makanan dan obat-obatan herbal untuk memulihkan tenaganya.

Dibutuhkan dua minggu untuk mencapai Tanjung Pasir, karena kapal layar mereka harus menyesuaikan arah angin dan menghindari badai di tengah laut. Selama tiga hari pertama, Saga lebih banyak tidur, tubuhnya masih terasa lemah akibat kejadian di laut. Namun, setelah perawatan yang telaten, ia mulai bangkit dan berangsur sehat.

Saat Saga mulai pulih, ia sering duduk di buritan kapal, menatap hamparan laut luas dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang terus mengganjal di pikirannya—perasaan bahwa ia tidak berasal dari sini, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara kembali.

Sulaiman, yang telah memperhatikannya selama perjalanan, akhirnya duduk di sampingnya. “Anak muda, kau sepertinya memikirkan banyak hal. Apa kau benar-benar tidak ingat siapa dirimu?”

Saga menunduk. “Aku hanya merasa… aku berasal dari tempat yang jauh. Tapi aku tak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini.”

Sulaiman tersenyum bijak. “Mungkin takdir telah membawamu ke tempat ini. Dan takdir pula yang akan menunjukkan jalanmu kelak.”

Saga hanya bisa mengangguk, sementara kapal layar mereka terus melaju menuju kehidupan barunya di Tanjung Pasir.

Langkah Pertama di Tanjung Pasir

Kapal layar besar yang membawa Saga akhirnya merapat di tepian pantai berpasir putih. Di kejauhan, desa Tanjung Pasir terlihat ramai dengan aktivitas penduduknya. Rumah-rumah panggung berjejer rapi di sepanjang tepi sungai, dengan perahu-perahu kecil berlabuh di dermaga kayu sederhana. Udara di sini lebih segar, berbeda dari Pulau Kelapa yang lebih sering diterpa angin laut terbuka.

Sulaiman menepuk bahu Saga. “Selamat datang di Tanjung Pasir, Nak. Mulai sekarang, tempat ini adalah rumahmu.”

Saga menatap desa itu dengan perasaan campur aduk. Ia masih belum mengingat siapa dirinya, tetapi hatinya mengatakan bahwa ia harus menerima kenyataan ini—setidaknya untuk sementara.

Saat turun dari kapal, seorang perempuan berkerudung dengan wajah manis menyambut mereka di dermaga. Dia membawa bakul kecil berisi makanan dan senyumnya lembut, penuh kehangatan.

“Ayah, kau pulang lebih cepat kali ini,” ucap gadis itu.

Sulaiman tersenyum. “Rahmah, ini anak yang kutemukan di pantai. Namanya Saga. Ia akan tinggal bersama kita.”

Rahmah menatap Saga dengan rasa ingin tahu, lalu tersenyum. “Selamat datang di rumah kami, Kakak.”

Di belakang Rahmah, seorang wanita setengah baya dengan wajah keibuan mendekat. Dialah Hasanah, istri Sulaiman.

“Kasihan anak ini, pasti sudah banyak menderita,” ujar Hasanah sambil menatap Saga dengan penuh belas kasih. “Ayo, Nak, masuk ke rumah. Kau pasti kelaparan.”

Saga hanya bisa mengangguk dan mengikuti mereka. Rumah Sulaiman ternyata cukup besar dibanding rumah-rumah lain di desa. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi tempat belajar bagi para murid Sulaiman yang ingin mendalami ilmu agama dan bela diri.

Saat Saga memasuki halaman, matanya menangkap dua orang pemuda yang sedang berlatih silat di tanah lapang. Salah satunya tampak lebih tua dengan tatapan penuh rasa percaya diri. Dia adalah Zainudin, murid utama Sulaiman. Sementara yang satunya lagi seorang anak muda yang lebih kecil, dengan wajah selalu tersenyum dan tatapan polos. Dia adalah Gandi, murid Sulaiman yang terkenal sedikit aneh tetapi berbakat.

Zainudin menatap Saga dengan tajam. “Siapa dia, Guru? Kenapa dibawa ke sini?”

Sulaiman menjawab tenang, “Dia akan tinggal di sini dan belajar bersama kalian.”

Zainudin mendengus, lalu menatap Saga dari ujung kepala hingga kaki. “Jangan harap kau bisa mudah diterima di sini. Kau harus bekerja keras untuk membuktikan dirimu.”

Saga hanya diam. Ia bisa merasakan sikap tidak bersahabat dari Zainudin, tetapi ia memilih untuk tidak menanggapinya.

Sebaliknya, Gandi malah tersenyum lebar dan mendekat. “Hai! Namaku Gandi. Aku rasa kita akan jadi teman baik!”

Saga mengangguk. Entah kenapa, dia merasa nyaman dengan pemuda satu ini.

Hari-hari berikutnya tidak mudah bagi Saga. Ia diberikan tugas-tugas berat seperti membersihkan halaman, mengisi air kolam, dan membantu di dapur. Zainudin sering kali menyuruhnya melakukan pekerjaan lebih banyak dari yang seharusnya, tapi Saga tidak pernah mengeluh.

Rahmah dan Gandi sering membantunya di saat-saat sulit. “Bersabarlah, Kak Saga,” ujar Rahmah suatu hari. “Abah selalu mengajarkan bahwa kesabaran akan membuahkan hasil.”

Gandi tertawa kecil. “Dan aku yakin kau punya sesuatu yang istimewa, Saga. Aku bisa melihatnya. Ada cahaya keemasan dalam dirimu.”

Saga menatap Gandi dengan bingung. “Cahaya keemasan? Apa maksudmu?”

Gandi hanya tersenyum. “Aku bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa. Dan aku yakin, kau bukan orang biasa.”

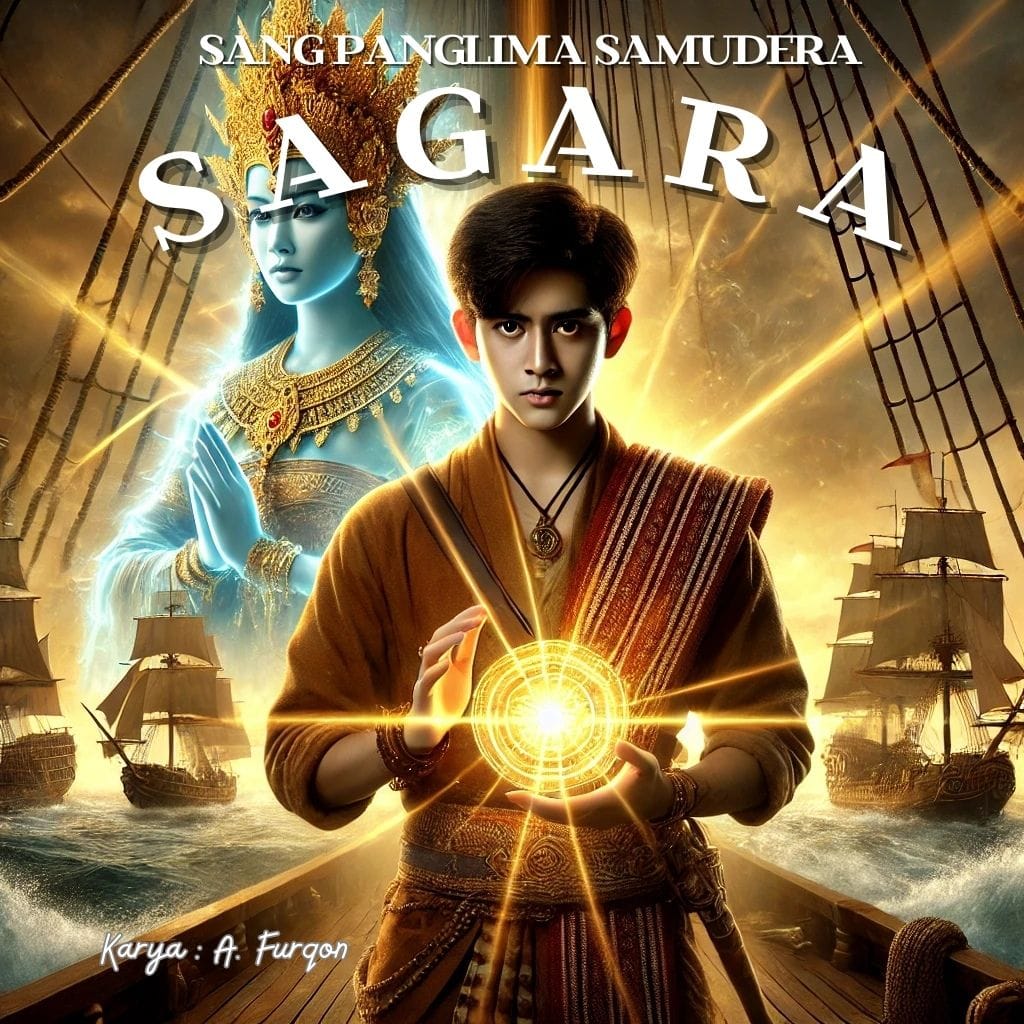

Malam itu, Saga tertidur dengan tubuh lelah setelah bekerja seharian. Namun, dalam tidurnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia berada di dalam ruang kosong yang dipenuhi cahaya keemasan. Di hadapannya berdiri seorang perempuan berwajah anggun, mengenakan pakaian khas kerajaan.

“Siapa kau?” tanya Saga.

Perempuan itu tersenyum lembut. “Namaku Ratu Mayangsari. Aku adalah putri dari kerajaan di tanah Banten. Jiwaku telah lama mengembara, dan kini aku berada di dalam dirimu.”

Saga tertegun. “Kenapa kau ada di sini?”

“Karena kau adalah harapan baru,” jawab Mayangsari. “Aku akan membantumu memahami kekuatan yang ada dalam dirimu. Kau akan belajar lebih dari sekadar bela diri biasa. Aku akan mengajarkanmu ilmu kanuragan, seperti Saipi Angin dan Jurus 17 Betsi. Namun, kau harus siap menjalani latihan berat.”

Saga menelan ludah. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi hatinya mengatakan bahwa ia harus menerima takdir ini.

“Baiklah, aku siap,” ucapnya.

Mayangsari tersenyum puas, lalu mengulurkan tangan. Dalam genggamannya, ada sebuah cincin dengan batu berwarna kuning keemasan yang bersinar lembut.

“Ambillah cincin ini, Saga. Cincin ini bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol kekuatan dan tanggung jawab. Selama kau menjaganya, aku akan selalu ada bersamamu. Namun, jangan sampai cincin ini jatuh ke tangan yang salah, karena kekuatannya dapat membawa kehancuran jika disalahgunakan.”

Saga ragu sejenak, tetapi akhirnya ia meraih cincin itu. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan batu, ia merasakan aliran energi yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Seketika, ia merasa tubuhnya lebih ringan dan pikirannya lebih tajam.

“Ingatlah, perjalananmu masih panjang,” bisik Ratu Mayangsari sebelum sosoknya perlahan menghilang dalam cahaya keemasan.

“Saga! Bangun! Waktunya shalat subuh!”

Saga terperanjat bangun. Napasnya masih tersengal, tubuhnya terasa aneh. Cahaya keemasan yang ia lihat dalam mimpinya masih terasa nyata. Tangannya refleks menggenggam jemarinya sendiri, mencari keberadaan cincin itu—tetapi tidak ada.

Di hadapannya, Gandi sudah berdiri dengan senyum khasnya. “Kau tidur terlalu nyenyak. Ayo, kita ke masjid sebelum Guru Sulaiman marah.”

Saga masih sedikit bingung, tetapi ia segera bangkit. Ia tahu, perjalanan barunya telah dimulai, dan ia harus bersiap menghadapi segalanya.

Nantikan kisah selanjutnya di Bab 2: Tiga Jurus Yang Menggemparkan!

“Semua karakter, peristiwa, dan lokasi dalam kisah ini adalah fiksi dan tidak memiliki hubungan dengan kejadian nyata. Penulis berharap pembaca menikmati kisah ini sebagai hiburan semata dan tidak menganggapnya sebagai fakta sejarah.”

Dukung Konten Berkualitas

Jika artikel ini bermanfaat bagi Anda, pertimbangkan untuk memberikan donasi melalui e-wallet.

Gunakan nomor: 082118113019 untuk melakukan donasi melalui aplikasi e-wallet pilihan Anda.